Crédit : © L. DES AULNIERS, 2017.

Crédit : © L. DES AULNIERS, 2017.

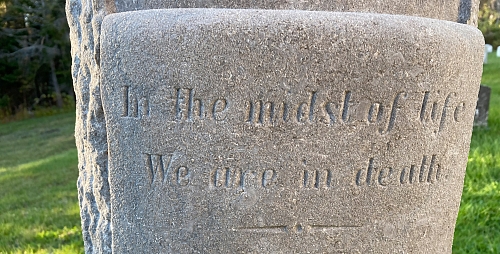

« In the midst of life / We are in death », pierre tombale non identifiée, ni datée, ni répertoriée. Cimetière (non clôturé) jouxtant la remarquable église anglicane St-Peter (Petit-Gaspé, Parc national Forillon) datant de 1864-1885 ; le culte s’y pratique toujours. L’occupation humaine s’est achevée dans les années 1970 avec l’expropriation (Gouv. du Canada) des habitants de ce territoire. Histoire affligeante.

Où l’on découvre que personnaliser peut emprunter des sens inusités : même si l’épitaphe cerne le passage des individus-terriens, ce qui s’y inscrit s’adresse aux visiteurs et peut s’avérer pédagogique. Brève histoire des contextes d’écriture funéraire in situ.

Récit 15

|

« Les livres sont des cimetières et les cimetières, pleins de livres, sont les musées des morts. » Jean-Didier URBAIN (1998)1

« Les pierres tombales sont des mediums. Elles font passer le message si et seulement si un Régis DEBRAY (2012)2

« Le musée est un des lieux qui donnent la plus haute idée de l’homme. (…) André MALRAUX (1996)3 |

Bien avant que les cimetières ne veuillent se doter de touches distinctives pour eux-mêmes — tout comme d’ailleurs les musées de mieux en mieux dépoussiérés — , celles et ceux qui les peuplent ont été l’objet d’attentions singularisées. Cette quête se manifeste à travers l’inscription funéraire dont traite ce récit, et également dans les portraits ou les photographies sur stèles ainsi que dans diverses figurations symboliques monumentales dont celles déjà évoquées au Récit 11 à propos de la figure de l’ange.

Par ailleurs, « Personnalisez vos “arrangements” » n’est pas qu’un slogan des années 1980 qui se voulait persuasif, notamment afin de lutter contre un enrégimentement désormais usé du discours religieux officiel (du moins, catholique, et au Québec) et contre les excès des entreprises funéraires4. Ce slogan a trait autant aux rituels qu’à ce qui n’était pas à l’origine tributaire de mot d’ordre : les épigraphes, ces graphies nous renseignant «sur» ou «à propos de» (« épi » en grec) ce qui est concerné, en désignant les êtres, les dates et éventuellement, les intentions des scripteurs.

Plus avant, une épitaphe, par «taphos», renvoie à une sépulture, même si l’inscription en est indépendante. De toute manière, « suspendu entre la main qui l’écrit, l’œil qui le lit et la bouche qui le dit ou seulement le murmure, nul doute que le texte est une forme symbolique importante5. » Encore faut-il que ce texte soit lisible et surtout, à portée publique.

Ici, chacun pensera aux inscriptions sur les stèles auprès desquelles s’attardent les «passants-passeurs», pas forcément tous en recherche d’histoires de famille : car ils peuvent s’émouvoir de linéaments d’humanité qui y perlent aussi par-delà les opacités des vécus : ces signes si discrets sont pour le moins générateurs de questions et de fantaisies. Ainsi, cette trace bien matérielle aimante tout être réflexif qui se hasarde en pause vacancière, en recherche ethnologique ou encore, intrigué par ces destins, selon les ans, les clans, les villages, et puis… au gré des catastrophes mortifères, incluant les guerres.

Aussi, il arrive que des promeneurs en ébranlement existentiel tombent en arrêt devant des noms inconnus, comme en témoignerait le monument d’ouverture : « Au mitan de la vie / Nous sommes dans la mort6. » On atteint là une rive de l’universel. Alors, les visiteurs de ce musée bien palpable et autrement imaginaire poursuivent la randonnée, leur identité fouettée par ces représentations et cette présence de l’altérité.

Et même les musées-institutions ou perdus au bout d’une rue d’un village savent parfois créer cette impression d’interlocution au plus secret des visiteurs.

~~~~~~~~~

L’écriture épigraphique n’est bien sûr qu’une des traces des humains couchés sous terre, ou de leurs restes condensés, tous ces ex-vivants aujourd’hui estimés excédentaires7… Mais leur existence est gravée sur le matériau relativement durable, étanche, cependant livré aux poinçons des graveurs, à leur vaillance, leur dextérité, leur outillage. Aux vents qui finissent par éroder les lettrages? Au réchauffement climatique ? Et aux longs lignages plus ou moins concernés ?

Alors, pourquoi confier ainsi les morts au Temps, « ce grand sculpteur8 » ?

Le désir primitif, ce noyau de l’épigraphie funéraire

Particulariser les traces d’un être aimé qui s’est irrémédiablement absenté ne procède pas tant que cela d’une tournure de mentalités, voire de modes, ou d’un plaidoyer de mise en marché. D’une idée ou d’un concept (encore moins si le mot «personnaliser» fait panacher une crédibilité auprès des éventuels clients des entreprises funéraires.)

Plus fondamentalement, singulariser cette présence-absence naît d’un désir. Et tout désir est relationnel. Il engage donc les êtres entre eux et dans les contextes sociaux, économiques, politiques (au sens de répartition des pouvoirs entre ceux qui les détiennent et ceux qui les octroient).

Ainsi, si tout désir convoie le caractère relationnel des échanges, c’est donc que la pulpe du deuil y est concernée. Par conséquent, signifier dans une forme de permanence — même relative — le passage d’un être particulier — ou notre impermanence —, de tout temps, oriente la démarche de celles et ceux qui restent, avec des modulations, précisément contextuelles.

Bien sûr, ces contextes influencent en large part les rapports à la mort, aux morts et aux supports de mémoire. Autrement dit, depuis les débuts des pratiques funéraires, on a pu vouloir marquer en son for intérieur la tombe d’un proche en sus du tumulus de terre remuée (seul signe chez les musulmans, sauf pour leurs saints), mais la réalité pouvait s’avérer trop coupe-intention, dans ses lourdes restrictions : les techniques, les moyens matériels en situation de survie, les coutumes de l’époque, et singulièrement, la place de l’individu dans le groupe refrénaient cette impulsion.

En effet, les liens d’aimance des vivants n’ont pas été forcément reconnus et partagés au sein du groupe, à moins que cet être ne fût nimbé de capacités ou de statut exceptionnels : sorcier (sorcière, bien davantage réprimée9), chef, héros combattant, grande mystique… Il fallait que chacun veille activement au sort de tous, ne s’en distinguant que peu et s’accommodant volontiers de l’attribution de cette place au nom du bien commun. Les sociétés s’y consolident. Et les liens aussi, qui fédèrent les êtres singuliers dans un ensemble.

Si c’est le cas, si du coup les sensibilités sont alimentées par les rapports affectifs, le fait qu’elles soient en sus modulées expressivement par les contextes ne saurait restreindre les expériences de deuil aux traces écrites qui en témoignent. En abordant les indices gravés, peut-on alors aussi se souvenir de tous ces êtres qui n’en ont pas été gratifiés ?

N’empêche. Ô privilège, personnaliser ! Inscrire au stylet, manuel ou mécanique, peut s’avérer le gage d’une sorte de rêverie éveillée. On salue le caractère irréductible des êtres qui ont pu inspirer une si bienheureuse illusion d’éternité à quiconque témoigne de cet attachement. Et devant l’attestation de la réalité imparable, on peut bien sûr osciller tranquillement entre une sensation de point au cœur et un apaisement : « Tu es là. Vous y êtes… » (Ou enfin, les restes, et toujours, pour certaines cultures, un esprit gardien.)

~~~~~~~~~

Depuis quand ? Et comment ? Parcours jusqu’au 20e siècle

- De l’Antiquité aux débuts de la chrétienté, puis au Moyen-Âge (5e – 15e siècles) : entre désignation des lieux de déposition des morts et indication nominale plus tardive, une sensibilité progressivement harnachée

Qu’il s’agisse d’identification des lieux des morts comme tels, des morts singuliers en leur sein ou de disposition privée, l’écriture funéraire fut l’un des premiers emplois du geste consistant à tracer des codes signalétiques : « De pictogrammes en hiéroglyphes puis d’hiéroglyphes en alphabets, représenter phonétiquement le langage parlé est l’une des plus grandes conquêtes humaines que tout enfant refait à sa façon. Manier un stylet, un crayon ou une plume devient le fabuleux moyen de relier le perceptible à l’inconnu et à l’invisible10 [les morts de nos “par-delà”] ». D’en conjurer le caractère étrange.

Cet élan prodigieux a permis de traduire sous de nombreuses formes l’écriture selon les sociétés se posant devant la mort. Ainsi, déjà, trois siècles avant notre ère, dans l’aire géographique de ce qui allait devenir l’Empire romain, en Europe et en Afrique et aux abords de l’Orient : « De l’épigraphie funéraire relèvent non seulement les épitaphes qui identifient explicitement le mort, mais aussi d’autres inscriptions, par exemple celles qui signalent dans le voisinage d’une tombe les limites d’une zone funéraire. De là, une extrême variété de textes qui peuvent être inscrits sur un support de pierre ou de marbre — c’est le cas général des documents actuellement conservés — ou tracés avec une pointe sur une paroi, sur des vases de terre ou encore composés en mosaïque11. »

On conçoit donc que l’inscription et l’amplitude permise par son support sont en partie tributaires des modes dominants de disposition du corps, crémation ou ensevelissement. Dans le premier cas — la réduction des restes —, l’urne, toujours identifiée, peut être déposée en terrain privé, déjà, dans la Grèce puis la Rome antiques, ou dans des espaces collectifs, les columbariums. Dans la première situation, privée, identifier l’urne ensevelie ne présume pas que son emplacement est signalé, et ce constat traverse les siècles12.

Dans le second cas, la mise en terre non miniaturisée —, elle se ventile entre la rare identification des morts particulières de cette époque et le regroupement des restes. Aussi la désignation des morts individuels ne s’est-elle pas développée en synchronie avec l’instauration des cimetières, à l’origine un espace dévolu à la foule silencieuse des quidams, comme on sait (entre 38, 000 et 10, 000 ans, Récit 13). (Et ce, même si la sépulture particularisée des grands a inauguré la hiérarchie des sites intranécropoles qu’on voudra étendre.) De la sorte, des chapelles funéraires privées se sont retrouvées aux abords de ces espaces désignés ou dans le lopin de leurs propriétaires.

Qu’y inscrivait-on ? Les formules les plus anciennes permettant d’identifier le défunt et sa sépulture potentielle gravent le prénom, le nom et la filiation parentale. C’est au 2e siècle que l’on indique la date du décès, avec la mention de la personne qui dédie ladite inscription : les liens avec le mort de ce dédicant sont précisés, en tant qu’il protège les restes et la mémoire. (On ignore s’il en tirait quelque renommée, issue de l’Antiquité, ce pilier de la considération des hauts faits héroïques autorisant les empires13.) Coutume des grandes familles, l’éloge est sobre, sans faire état des sentiments qu’inspirent la mort et son au-delà, en dédicaçant simplement l’emplacement aux mânes, ces esprits veilleurs.

Notons en passant : ces pratiques traduisent un sentiment de responsabilité à l’égard des morts et le respect partagé des lieux, comme aussi l’introduction d’un tiers. En effet et sans pouvoir ici développer, une des stratégies créatives pour rendre la mort un peu plus tolérable est de s’ingénier à trouver entre soi et sa peine, soi et son mort, soi et la mort… un objet symbolique, un signe délicat, une personne vraiment altruiste, bref, un soc souple, pivotant, sur lequel s’appuyer, d’une certaine manière se confier, et finalement, faire confiance14.)

Pour autant, dès l’Antiquité, ces réserves sur la singularisation des stèles n’ont pas empêché la multiplication des recueils de poèmes funéraires dans lesquels les clients pouvaient relever leurs préférences (déjà, la «personnalisation» n’est jamais totalement «pure»). Ces élégies célébraient les vertus du mort et sa présumée désespérance de se retrouver dans le « monde d’en bas » (l’Hadès, plutôt que dans l’imaginaire délicieux des Champs-Élysées), et ce, en contraste avec ses congénères demeurés sous le soleil. Ces plaques écrites ont ainsi donné naissance au panégyrique (« dire hélas »), qui deviendra coutumier, mais non systématique et migrera vers l’éloge. (Et de nos jours, vers «l’hommage». L’oral précédait l’écrit, sous une inscription relativement pérenne. Or, cette forme écrite — du moins, monumentale — pour nous reculant, l’oral primerait ?)

Cela étant, la grande majorité des terriens logeaient leur finitude physique dans un lieu concentrationnaire, sorte de nécropole des anonymes dont on respectait néanmoins le principe des traces. Principe paradigmatique universel, qui a débordé vers le Moyen-Âge.

C’est sans doute ce que nous pouvons retenir, avec Michel Vovelle : « Dans l’Ancien Monde de l’Occident chrétien, tout un voyage de la mort s’esquisse, avec ses constantes, mais aussi sa diversité d’une région ou d’une aire culturelle à l’autre15. » La peur qu’inspire la mort, si viscérale (on y reviendra), demeure un invariant ; le souci funéraire incantatoire des esprits des défunts se retrouve peu sur les tombes médiévales, tant foisonnent d’autres modes conjuratoires et à teneur mémorielle (présages, dictons, précautions autour du mourant, du cadavre et ses proches, rappels calendaires et maintes croyances pieuses).

Néanmoins, si on enterre toujours sur des terres privées ou sous un arbre (Récit 7), le cimetière demeure autour du 10e siècle le lot du commun : la dénomination distincte importe peu, au bénéfice des usages commensaux, voire des pâturages des bêtes. Ce qui était alors en Occident propriété collective et familière des vivants comme des morts, n’était quand même pas ouvert à tout vent, plutôt clairement enclos, mais accessible : le mur de pierraille délimitait et proposait une transcendance bon enfant, dans une cohabitation des vivants avec les morts qui n’excluait pas la peur de ces derniers, tant s’en faut.

Par la suite, en même temps que les notables réclamaient leur plaque bien en vue dans les églises, parfois dans les couvents qu’ils soutenaient, le cimetière villageois devenait sujet à une lente conquête de juridiction par l’Église catholique, à commencer par l’interprétation des pratiques qui s’y déployaient et pour cette approche, leur limitation. Par exemple, la croyance populaire en l’existence des doubles ataviques, ces esprits baladeurs à apaiser, s’est transmutée en partie dans la dialectique entre le Diable et les Saints : au 11e siècle, l’errance indéfinie des âmes fut bien remplacée par l’enfer, d’un côté, et le Jugement dernier, de l’autre, comme en témoigne l’art roman et gothique. La peur de la mort se formalise.

L’incidence de cette pédagogie de la peur sur les mentalités s’est répercutée dans les cimetières. Comment ? L’alternative post mortem commandait en amont, ante mortem, une régulation des conduites et conséquemment, un examen individuel qui ne se bornait pas au lit de mort. Sous la gouverne de la hiérarchie angélique, reprenant celle des notables, la codification des rapports entre vivants et morts s’est ainsi resserrée par l’invention d’un troisième lieu (entre enfer et paradis), au 13e siècle, le purgatoire.

La logique méritoire ne contribuera pas qu’aux bonnes conduites qui seront d’ores et déjà soulignées sur les tombes à la faveur d’une identification accrue, mais non généralisée (avec le préfixe « Ci-gît », cette mention simplement informative, sous toutes latitudes) ; l’instauration d’un lieu intermédiaire post mortem inaugure un système d’échanges quantifiés, conduisant à l’instauration des aumônes et des legs charitables : ces offrandes ne bénéficiaient pas qu’aux pauvres, puisque le capitalisme y a connu son banc d’essai. Ainsi, l’on gagnait symboliquement des indulgences ou des remises de peine relatives au sort d’outre-tombe de «nos défunts» — déjà en progression dépendante des prières — tout en espérant quelque dividende pour soi. En sus, l’ingénieux procédé des offrandes à l’Église, notamment par la suite à travers les « messes pour les âmes », contribuait à la diffusion de la pastorale par les ordres religieux et surtout à l’édification des lieux de culte (cimetières de proximité inclus, mais avec de nombreuses différences au sein de la chrétienté) et à l’architecture des cathédrales. D’où l’inscription « généreux donateur » et le monument à l’avenant (prochain récit).

Mais d’autres influences que cette économie du salut se trouvaient en concurrence, tels le persistant matérialisme paysan ainsi que l’émergence de l’amour courtois par lequel l’amour est plus fort que la mort, tout en y étant lié…

Or, l’irruption de la peste noire (1347-1352) ainsi que les famines, les guerres et la mortalité infantile ont lourdement lesté la fin du Moyen-Âge. L’image prégnante tient à ces enterrements à la hâte, en fosses communes surtout ; en sus régnait un climat d’affaiblissement des recours spirituels et matériels, voire un sentiment de la fin des Temps, accentuant la conscience de la fin individuelle16. (Tiens donc.)

L’ironie populaire affectionne une première illustration de la mort comme telle, mais indifférenciante et égalisatrice, par exemple à travers les Danses Macabres, puis dans des rituels d’inversion provisoire des systèmes de places sociales comme le carnaval (le manant se moque du seigneur en le mimant). De son côté, l’Église, en dramatisant l’image de l’Apocalypse, donne à ses ouailles l’impression de maîtrise du quotidien : y prolifère en soutien la dévotion aux saints, puis à la Vierge, qui donnera une statuaire remarquable (Récits suivants). Au 15e siècle, les Ars moriendi (L’art de bien mourir), diffusés par les Ordres mendiants, seront la réponse religieuse et ascétique à l’anxiété. L’évitement de l’enfer reste le point de mire, autant du peuple que des religieux.

De ces bouleversements émergera une combinatoire d’investissement préventif dans l’au-delà, à la fois laïque et religieux, doublé de sentiment d’unicité individuelle et d’attachement aux valeurs terrestres, manifeste dans l’écriture tombale. Ainsi les balbutiements humanistes du 16e siècle valorisent-ils deux pistes : l’attachement à la renommée, forme d’immortalité ou de survie dans l’ici-bas, et plus largement, l’art de bien vivre, incluant le souci de la beauté. L’individualisme attaché à l’instant présent était sur ses rails ; en même temps, on argue de la vanité de toute vie, ce qui donnera lieu à la longue tradition lyrique d’une mort «libératrice». Néanmoins, l’un et l’autre servent la variété croissante des inscriptions funéraires, également aux abords des cimetières, ceux-ci bien occupés par des trentenaires ; l’espérance de vie ne bougeait pas beaucoup, de sorte qu’on ne pouvait dissimuler l’inquiétude qui perlait dans la vision de la mort, même mieux organisée.

- De la Renaissance (16e) au 19e siècle : une nouvelle inscription des noms, des espaces religieux sacrés à la floraison encore bien observable…

En somme, tournant essentiel sur le thème de la particularisation des épitaphes, à la fin du 16e siècle apparaît une contestation du modèle doloriste ou macabre du Moyen-Âge qui vient petit à petit élaborer un humanisme laïque typique de la Renaissance : celui-ci insiste non plus tant sur une vie méritoire dans la perspective de l’au-delà que sur l’épanouissement des humains au cours de leur existence, voire sur la qualité de l’être. La «bonne» vie devient la vie bonne et belle… en réponse à une mort placée en son cœur. Le mort-élu (pour la postérité spirituelle) entre le 14e et le 16e siècle devient tranquillement un mort-souvenu.

Or, ce trait se traduira sur l’épigraphie funéraire jusqu’à récemment. On y décèle « une attention plus soutenue à l’affectivité familiale, du moins nous est-elle mieux perceptible grâce à la diffusion de l’écrit à travers les mémoires et les livres de raison. Vivre et mourir forgent une aventure individuelle que l’on considère non plus tant sur des fresques, mais dans des livres d’images17. »

C’est sans doute de cette éternité terrestre à la fois brève et délectable, de ces zestes d’incertitude de la mort versés dans le sentiment d’une victoire sur la peur de la mort (la Réforme et les mouvements sociaux s’ensuivant), que la pensée de la mort et sa place dans la société nord-occidentale s’estomperont ensuite.

Mais revenons aux épitaphes.

Les mentions écrites des existences des uns et des autres se démocratisent lentement, les classes sociales inférieures adaptant les tournures des notables. Mais l’écriture ne correspond pas toujours au site précis d’enterrement, du fait que certains morts étaient signalés sur des plaques, à l’instar de la France, fixées sur les murs des églises ou des charniers, jusqu’au 18e siècle : « L’écriture funéraire est alors narrative et votive. Mais dès que le tombeau se combinera à la tombe, le texte à son tour se combinera au lieu18. »

Avant le siècle des Lumières, donc, la mort était surtout socialisée (mais partagée entre la peur, le scandale par excellence, et enfin, la douceur fantasmée) et intégrée à la vie communautaire et aux cultes réguliers. Par la suite, la vogue des odes funèbres a quitté les discours officiels pour glisser quelques traits épigraphiques.

Combinant le romantisme au vitalisme, le tournant du 18e siècle accentuera l’apaisement associé à une naturalité et à la perspective de retrouvailles des aimés dans un au-delà devenant plus flou au 19e siècle. Ce changement dans le deuil se reflètera dans le culte des tombeaux, attaché à la fois au texte et à la figuration. Sous cette impulsion, l’écriture comme document devient archive et actualisation matérielle du désir de mémorisation. L’épitaphe se gorge d’épithètes. Mais on y trouve d’autres caractéristiques.

De fait, dès lors que l’écriture a mieux localisé le mort, l’épitaphe (épitaphos) prit donc sa pleine mesure puisque taphos équivaut proprement à sépulture. « Ce qui se met en place [au 18e siècle], c’est une nouvelle représentation de la mort que signale la présupposition désormais collective de la reconnaissance et du repérage du lieu du mort. La pierre tombale et son texte seront alors sur le lieu d’inhumation, et le monument le recouvrira exactement, en reproduisant la dimension du corps19. »

Corps ? Je documenterai en quoi ce rectangle tombal suppose la réalité organique, laquelle, survivant à l’ère macabre, se retrouve dans la figuration. Il faudra néanmoins sortir de cette inclinaison en positivant le corps, ne serait-ce que par l’analogie du sommeil, puisque le mort ne gît plus, il «repose» (Récit 9) : cependant, si « le mort s’échappe du temps et s’installe dans l’espace », qu’advient-il du temps ? « Morts pseudos-vivants qui s’installent dans le présent. (…) Non plus un non-être transitoire, patient, mais en mal de clarté céleste, suspendu entre un “avoir été” et un “sera”, mais un être toujours-là, un être ici chez soi et non plus engagé dans un quelconque transit vers l’Enfer, le Purgatoire, le Paradis ou le Néant 20. »

Au bilan, un mort confondant puisque l’épitaphe signale à la fois l’intention biographique et le souvenir impérissable d’« un être-là perpétuel, [qui] se met à errer entre deux temporalités contradictoires — référant conjointement à un sujet qui est et qui n’est plus ! » En fait, tout à la fois un mort-souvenu et un mort-là, mais sans avenir pour lui-même. Il est mort ET il repose : et dès lors hésitant sur une existence de mortel, il s’agit « d’instituer une contiguïté à perpétuité entre le lisible et l’invisible, la lettre et l’être21. »

On perçoit donc comment l’épigraphie, qui favorisait la mémoire individualisée, topologique, aux deux derniers siècles précédant l’actuel, à travers la conservation des morts, implique non seulement leur accumulation, mais une forme de rétention.

~~~~~~~~~

Ce récit perdu dans les broussailles ?

Rêve sur ce que laisse augurer l’épitaphe

C’est alors que les pistes de la nécessité même de la mémoire se brouillent. Une mémoire n’est pas que factuelle, elle est récit. (Elle est davantage tri, mais je laisse l’idée de côté pour l’heure.) En ce sens, l’épitaphe biographique inscrite sur les pierres tombales faisait récit, je l’ai évoqué d’emblée et l’analogie n’est pas nouvelle.

Or ce récit — ne fût-ce qu’évoqué — s’est étiolé entre le 19e et le 20e siècle : non seulement au plan stylistique (la disparition des verbes atténue le dynamisme du vécu), mais en biffant le qualificatif qui ne référait pas seulement au statut social, par exemple du fait de titres. Ainsi « il était bon père, bon époux [etc.] » est devenu « bon père, bon époux » puis simple « époux », tandis que la descendance suivait la nomenclature. Car c’est de nomenclature de plus en plus miniaturisée qu’il s’agit désormais, après l’encodage des bornes d’une existence par un trait entre deux dates. Les raisons en sont multiples et j’y reviendrai.

La question qui taraude depuis demeure celle du support du souvenir des morts particuliers. Au 19e siècle, le genre littéraire du roman prenait volontiers appui sur des histoires d’alanguissement du deuil, de disparition confuse en terre des plus démunis, ou encore de négligence des tombes dans le débat toujours actuel entre concessions à perpétuité ou non. Le tout, à travers le sort commun de la majorité, afin de signaler la troublante déroute planant sur le culte du souvenir. L’écriture s’est ainsi portée au secours de l’évanescence :

« Marc Angenot a fait l’hypothèse d’une continuité entre le genre romanesque à travers l’épigraphie funéraire : les inscriptions tombales seraient selon lui le “lieu originel” du roman, qui adviendrait comme dénégation imaginaire de “l’insurmontable et quasi universel oubli sur lequel s’établit la mémoire officielle des sociétés.” (…) On pourrait même dire que, dans la seconde moitié du [19e] siècle, le roman rivalise avec le culte des morts, tandis que le cimetière reflète un besoin de roman. (…)

Cette fonction partagée de l’épitaphe et du roman — la conjuration de l’oubli — pourrait expliquer pourquoi la plupart des scènes de cimetières dans les romans se trouvent vers la fin, sinon à la toute fin du récit. (…) Les romans ne conservent pas nécessairement mieux le souvenir de leurs personnages que les cimetières le souvenir des morts. Mais ces scènes finales avertissent que la mémoire ne va pas de soi, qu’elle est vulnérable à l’effritement de la pierre, à l’effacement des traces, au travail du temps — avertissement qui est, en même temps, une invitation discrète aux lecteurs à ne pas oublier22. »

~~~~~~~~~

« Musées des morts », les cimetières, et jusqu’à quand ? Comment les muses se présentent-elles ? Sur les stèles, les morts aspiraient à la bonté des dieux ; devant elles, les survivants s’émeuvent de celle, potentiellement exemplaire, des ex-vivants. Les promeneurs, quant à eux, peuvent toujours devenir des fureteurs allumés de la bonté, cette sagace et tranquillement généreuse vertu universelle.

Une bonté du vivant, qui, dès le milieu de l’existence, nous murmure aussi la finitude, et donc, en retour… la bonté ?

En tous les cas, une manière de lutter contre l’effet assommant, si déconcertant, de la rétention des morts. On ne se souvient alors pas uniquement d’eux, mais de ce que leur existence inspire. « Bonben23 »... Et pourquoi pas?

Luce DES AULNIERS, professeure-chercheure

Télécharger la version PDF de cet article

Notes

- URBAIN, Jean-Didier (1998 [1989]). L’archipel des morts, Paris, Payot, Rivages, 360 p. : [Avant-propos de la nouvelle édition], p. XIII.

- DEBRAY, Régis, Jeunesse du sacré, (ill.), Paris, Gallimard, 202 p., p. 60.

- MALRAUX, André (1996 [1947]). Le Musée imaginaire, Paris, Gallimard, Folio, 288 p.

- LAMARCHE, Jacques (1965). Le Scandale des frais funéraires, Montréal, Éd. du Jour, 127 p. (Essai initiateur d’une série de publications critiques sur ce sujet.)

- URBAIN, Jean-Didier (1998). Op.cit., p.195.

- Il s’agit bien sûr d’une figure stylistique. Pour autant, réfléchir au destin de mortel n’appartient à aucun âge, jeunot, mitan ou avancé, même si ce dernier y serait plus susceptible.

- Avec beaucoup de nuances, on estime qu’entre 80 et 110 milliards d’humains auraient vécu sur terre à ce jour.

Voir CHEVALIER, Jean-Yves (2019). « Parlons chiffres », Medium, 2019, Nos 60-61, p. 301-314. - Tiré de : YOURCENAR, Marguerite (2015). Le Temps, ce grand sculpteur, Paris, Gallimard, 256 p.

- La chasse aux sorcières, particulièrement vive à la fin du 16e siècle et au début du 17e, signe l’emprise patriarcale chrétienne qui exhausse la terreur populaire en désignant des boucs-émissaires, non plus les morts, mais ceux et surtout celles qu’ont affublait de folie.

- DES AULNIERS, Luce (2022). « 1001 doigts aux grottes-fleurs des humains », in (J. de MONTIGNY, H. DORION, LDA), Écrire pour avancer dans le deuil, Repos Saint-François d’Assise, Soirée thématique du 2 mai 2022, 8 p.

- PIETRI, Charles (1997). «Inscriptions funéraires latines», numéro thématique : Christiana republica. Éléments d’une enquête sur le christianisme antique, Publications de l’École française de Rome, no 234, pp. 1407-1468 : 1408. Soulignés de LDA.

- Nous rejoignons là l’ambiguïté de la disposition par le feu. À partir du moment où la malléabilité portative des restes, si concrète, peut contribuer à disloquer le collectif des morts, c’est la question des lieux de mémoire qui surgit.

- Voir VERNANT, Jean-Pierre (1999). L’univers, les dieux, les hommes. Origines de la pensée grecque, Paris, Seuil, 320 p. Et tant de ses ouvrages.

- J’ai développé ce thème au Chapitre 10 (Du tiers discret à la transcendance) de l’essai Le Temps des mortels (2020), déjà référé au cours des Récits.

- VOVELLE, Michel (1993). L’heure du grand passage. Chronique de la mort, Paris, Gallimard, 1993, 160 p., p. 16-17.

- DUBY, Georges (1999). An 1000, An 2000. Sur les traces de nos peurs (ill.) Paris, Textuel, 144 p.

- VOVELLE, Michel (1993). Op. cit., p. 53.

- URBAIN, Jean-Didier (1998). Op. cit., p. 219.

- IBID, p. 197.

- IBID, p. 219, 209.

- IBID, p. 198.

- SAMSON, Véronique (2021) « Lieux d’oubli », Romantisme, 2021/4, no. 194, p. 35-44, p. 44. Soulignés de LDA.

- Ce texte, à son tour, est dédié à mes parents, ici, particulièrement à mon père, Marcel, tisseur de liens et aussi arpenteur de tant d’univers. «Bonben», fut son dernier mot.

URBAIN, Jean-Didier (1998 [1989]). L’archipel des morts, Paris, Payot, Rivages, 360 p. : [Avant-propos de la nouvelle édition], p. XIII.

DEBRAY, Régis, Jeunesse du sacré, (ill.), Paris, Gallimard, 202 p., p. 60.

MALRAUX, André (1996 [1947]). Le Musée imaginaire, Paris, Gallimard, Folio, 288 p.

LAMARCHE, Jacques (1965). Le Scandale des frais funéraires, Montréal, Éd. du Jour, 127 p. (Essai initiateur d’une série de publications critiques sur ce sujet.)

URBAIN, Jean-Didier (1998). Op.cit., p.195.

Il s’agit bien sûr d’une figure stylistique. Pour autant, réfléchir au destin de mortel n’appartient à aucun âge, jeunot, mitan ou avancé, même si ce dernier y serait plus susceptible.

Avec beaucoup de nuances, on estime qu’entre 80 et 110 milliards d’humains auraient vécu sur terre à ce jour. Voir CHEVALIER, Jean-Yves (2019). « Parlons chiffres », Medium, 2019, Nos 60-61, p. 301-314. https://www.cairn.info/revue-medium-2019-3-page-301.htm

Tiré de : YOURCENAR, Marguerite (2015). Le Temps, ce grand sculpteur, Paris, Gallimard, 256 p.

La chasse aux sorcières, particulièrement vive à la fin du 16e siècle et au début du 17e, signe l’emprise patriarcale chrétienne qui exhausse la terreur populaire en désignant des boucs-émissaires, non plus les morts, mais ceux et surtout celles qu’ont affublait de folie.

DES AULNIERS, Luce (2022). « 1001 doigts aux grottes-fleurs des humains », in (J. de MONTIGNY, H. DORION, LDA), Écrire pour avancer dans le deuil, Repos Saint-François d’Assise, Soirée thématique du 2 mai 2022, 8 p.

PIETRI, Charles (1997). «Inscriptions funéraires latines», numéro thématique : Christiana republica. Éléments d’une enquête sur le christianisme antique, Publications de l’École française de Rome, no 234, pp. 1407-1468 : 1408. Soulignés de LDA.

Nous rejoignons là l’ambiguïté de la disposition par le feu. À partir du moment où la malléabilité portative des restes, si concrète, peut contribuer à disloquer le collectif des morts, c’est la question des lieux de mémoire qui surgit.

Voir VERNANT, Jean-Pierre (1999). L’univers, les dieux, les hommes. Origines de la pensée grecque, Paris, Seuil, 320 p. Et tant de ses ouvrages.

J’ai développé ce thème au Chapitre 10 (Du tiers discret à la transcendance) de l’essai Le Temps des mortels (2020), déjà référé au cours des Récits.

VOVELLE, Michel (1993). L’heure du grand passage. Chronique de la mort, Paris, Gallimard, 1993, 160 p., p. 16-17.

DUBY, Georges (1999). An 1000, An 2000. Sur les traces de nos peurs (ill.) Paris, Textuel, 144 p.

VOVELLE, Michel (1993). Op. cit., p. 53.

URBAIN, Jean-Didier (1998). Op. cit., p. 219.

IBID, p. 197.

IBID, p. 219, 209.

IBID, p. 198.

SAMSON, Véronique (2021) « Lieux d’oubli », Romantisme, 2021/4, no. 194, p. 35-44, p. 44. Soulignés de LDA.

Ce texte, à son tour, est dédié à mes parents, ici, particulièrement à mon père, Marcel, tisseur de liens et aussi arpenteur de tant d’univers. «Bonben», fut son dernier mot.